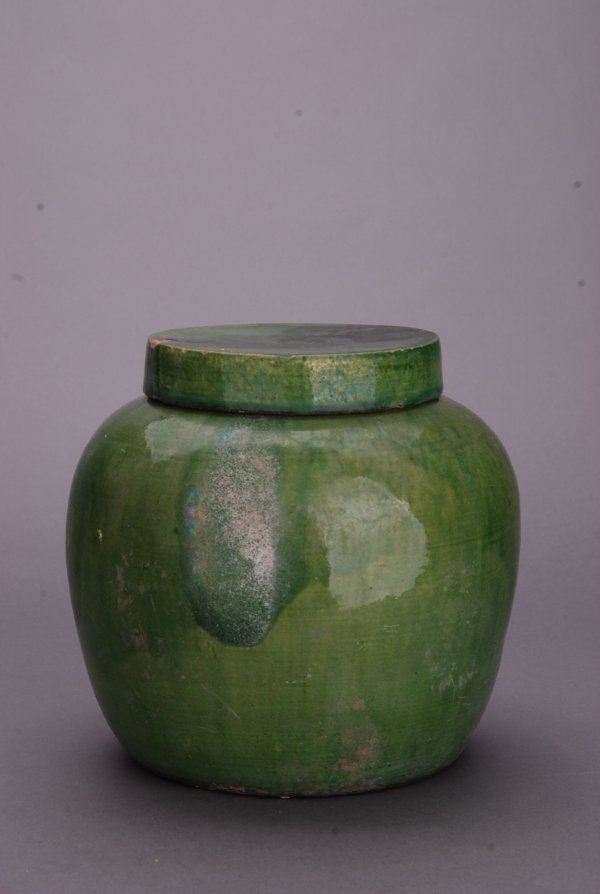

文物知多少——明绿釉瓷盖罐

来源: 责任编辑:熊莉 2019年03月21 12:37:14

明绿釉瓷盖罐

简介:三级文物,绿釉、罐口有盖、深腹园底。

绿釉瓷

绿釉瓷在绚丽多姿的陶瓷门类中别具一格。它烧制历史悠久,色彩青翠,自成一体。早在汉代,中国工匠用铜做着色剂,便烧制出铅绿釉陶制品。宋时瓷器上的绿釉已较普遍。明、清时期的绿釉瓷器发色漂亮,其中郎窑绿、苹果绿极具代表性。

绿釉含氧化铜的石灰釉,在还原气氛中呈红色,在氧化气氛中则呈绿色。中国传统的绿釉和绿彩都是以铜作着色剂,属于铜绿釉。 我国在汉代就已用铜作着色剂烧铅绿釉,宋时瓷器上的绿釉已较普遍。但是,在明代孔雀绿烧成熟以前,所有的绿釉都呈深暗青绿色,没有达到亮翠的程度。所以,成功的绿釉都是明清时期的产品。如高温绿釉中的郎窑绿,苹果绿,低温绿釉中的孔雀绿、瓜皮绿和秋葵绿等等。孔雀绿亦称“法翠”,也叫翡翠釉或吉翠釉。釉色有深浅二种;深者色葱翠,釉内有细碎片纹,而且衬有酱白釉底,釉色鲜明艳丽;前者主要在彩釉中配合使用,如茄皮紫等釉器,常加上孔雀绿。若将孔雀绿敷盖于青花上,则青花色调变黑,颇有宋代磁州窑孔雀绿黑花的效果。

分类

第一类,先在高温下烧制素胎坯件,出窑后再施添加了铅等助融物质的低温彩釉,入窑进行低温彩烧,大体在700℃至900℃的温度下烧成。这类器物有单色的黄釉、绿釉器物,也包括黄绿两色或三色的器物,常常被称为三彩器或琉璃器。此类器物包括有瓷胎和陶胎两种,因此人们或称其为三彩瓷器,或称为三彩釉陶,其实是难以严格区分的。如果除去唐代的俑类器物,仅从器皿类器物看,

用这种方式烧制的低温釉器物在中唐时期就已相当成熟了。从考古发现的材料看,这种器物的烧成中心区域早期主要在河南,北宋末到金代逐渐转移到河北南部和河南北部地区,元代以后又以山西地区为中心。这种制作方法一直到明清仍然使用,是北方地区生产彩釉瓷器的主流方法。在河北定州发掘的两座北宋早期的塔基中,出土了几件单色低温釉瓷器,包括绿釉净瓶、黄釉盖罐和鹦鹉形壶等。学界现在对这几件器物还有不同观点,有人认为是辽窑的产品,也有人将其视为定窑产品,较新的观点认为其应是河南中部窑场的产品。根据低温釉器物生产的总体情况,笔者认为第三种观点更可信。这种低温釉器物的特点是,为了在二次烧成时易于施釉和挂釉牢固,在素烧阶段窑温往往要低于正常的烧瓷温度。

因此,素烧坯件不够坚硬,吸水率较高,二次烧成时吸收釉汁,使器物的呈色常常不太均匀。又因为这些低温彩釉的透明性较高,难以遮盖住较深的胎色,因此大部分器物色彩显得比较深重和晦暗,常常呈深绿色或墨绿色。为此,北宋以后许多窑场开始在素烧阶段加施一层白色化妆土,以改善成品的釉色,有时也在胎面上加划花、刻花等装饰。目前由于定窑的窑址资料相对匮乏,我们还难以断定定窑是否曾采用这种方式烧制彩釉瓷器。

当然,我们在磁州窑发掘时发现许多准备施绿釉的白釉瓷器在第一次烧成时有意将温度调低,使第一次烧成的白釉瓷器生烧,目的是为了使彩釉易于附着,否则在彩烧时很容易出现滚釉、剥釉等现象。白釉器物烧成的温度决定了绿釉器物色彩的深浅。这类彩釉瓷以磁州窑生产的最多,也最有特点,如日本大阪市立东洋陶瓷美术馆收藏的一件绿釉黑剔花牡丹纹长颈瓶就是很好的例证。河南地区的窑场也有生产,但所见例证不多。

由此可见,在白釉上施绿彩一次烧成在工艺上基本不存在问题。至于烧成温度是多少,是否比一般的白釉瓷器要低一些,现在由于没有很好的测试数据,我们还不得而知。最好的例证是近年来在印度尼西亚外海勿里洞岛打捞出水的唐代黑石号(BatuHitam)沉船中的瓷器,从这条沉船中发现了带有唐代宝历二年(826年)纪年的瓷器,这条船沉没的年代大致不会晚于这个年代太多。黑石号中出水了6万余件瓷器,其中有数百件北方地区生产的白釉绿彩瓷器,这些瓷器上多有大面积的绿色彩斑,晕散流淌,覆盖了大部分器表,当器表的绿釉充分多的时候,绿色覆盖了整个器表,就成了绿釉瓷器了。

台湾私人收藏的一件被认为是河南巩义窑产品的绿釉瓶,其上部可以称为绿釉器物,但腹部还可看出绿彩斑的施用方式。这件器物是繁密的绿彩斑变为绿釉器物的一个很好例证。这类绿釉器物的特点是绿色相对浅淡鲜亮,在三种绿釉器物中色彩最为清丽明艳,但绿色明显存在斑驳不匀的现象,而且总体上也有较稀薄的特征。目前这类绿釉器物主要发现在晚唐时期,但磁州窑和河南中西部地区一些窑场,如新密西关窑、鹤壁集窑等生产的白釉绿彩瓷器在北宋初期曾大为流行,并一直延续生产到北宋后期。因此北宋后期采用这种方式生产绿釉器物也应是合理的。

东坡文化网记者 马诗雨 搜集整理