探索宋代丧葬民俗

来源: 责任编辑:熊莉 2018年09月18 10:54:08

古代丧葬示意图。

我国古代丧葬礼仪,主要根据《周礼》来确定。历朝历代虽有些许变化,但大体上保持一致。尤其是唐宋时期,社会相对稳定,丧葬礼仪更以法制的形式被固定下来。不过宋代民风相对自由,平民百姓也并非完全按照礼法行事,在此我们大致梳理了宋代丧葬的主要形式,以供读者参考。

北宋丧葬流程简介

所谓丧葬,即分为“丧”与“葬”两个部分。丧指丧事,大体包括以下七个方面。

“初终”:即逝者弥留之际,应迁入正房内,并保持绝对的安静,以待逝者气绝。

“立丧主”:通常是以逝者的长子作为主丧人。另外还要决定一个“护丧”人,通常是逝者的子孙或家长,来组织操办整个丧礼。

“易服报丧”:“报丧”即由丧主来通知远近亲戚前来吊丧。“易服”即逝者内外亲属皆需脱帽换装,衣着朴素,且妻子、孙儿们都披头散发。按照规定,逝者的亲生儿子还需三日不食,不过处于极度悲痛的人,三天不吃饭是很难维持生命的,故而多少会吃些稀粥,算是对礼法的变通。

“沐浴、更衣、饭含”:即整理逝者遗容,换上寿衣,再将一小勺洗净的米饭灌入逝者嘴里,并放入一枚铜钱,以此祝愿逝者一路上衣食无忧。

“设灵座”:即在逝者的南面安放一个架子作为灵座,其上放置香炉,以及酒、果等祭品。灵座设下,亲友们便可来此哭丧。

“小敛”:通常是在逝者去世的第二天,将逝者生前穿过的衣服系在其周围,并一同抬到“小敛”床上。

“大敛”:通常在“小敛”后的次日清晨,由子孙们一同将逝者放入棺内,并用衣服填满棺材的缝隙。待亲人们作最后的道别后,便钉牢棺盖,开始守灵。

事完毕后,便要开始组织葬礼。按照我国古代的礼法,天子七月、诸侯五月、大夫三月、士一月而葬。不过在宋代,并没有如此明确的划分,如司马光言:“今世著令,自王公以下皆三月而葬。”也就是说,绝大多数官员和百姓需得在三个月内安葬逝者。当然这也仅仅是官方的说法,民间似乎并不买账。

青神宋代古墓的巷道与墓室。

宋代民间迷信风水学说,葬礼一般由专业的“葬师”主持。所谓“卜宅兆、葬日”,也就是选择墓地和下葬的时日。司马光言:“世俗信葬师之说,既择年月时日,又择山水形势,以为子孙贫富、贵贱、贤愚、夭寿尽系于此……”然而这样的做法,却来带了不少麻烦。比如葬师选择的墓地离家太远,子孙凿墓出殡就得因此受累。若葬师选择的葬日相隔太久,触犯了礼法不说,更让子孙们难以适从。比如葬师们久久定不下葬日,甚至定在几年乃至十年后方可下葬,子孙们只得将棺材停放在寺庙里,若期间出点儿什么变故,这些棺材可能终身难以下葬。司马光对此极为不满,严厉批判了当时盛行的风水学说。

确定了墓地后,便开始挖墓穴,一般有两种办法。一种是垂直向下挖,将棺材直接放入其中。另一种是在墓地一侧挖出一条巷道,然后挖墓室,最后把棺材推进去。此次出土的青神宋代古墓,便属于后一种。

宋代以前多用这样的泥塑明器。

挖好了墓穴,还需准备墓志铭、墓碑与明器等。墓志铭与墓碑便是记述逝者生平的文字材料。明器也就是一些随葬的器物,除开些许宝物之外,大多是一些房子、家具的模型。汉唐等时期,流行用木头或陶土来制作明器。而到了宋代,大多用纸制,与我们今天仍能看到的纸房子、纸车子比较类似。纸制明器都会烧掉,所以在宋代古墓中,我们基本看不到这类明器。

选好了葬日,便可准备启殡仪式,通常是在葬日的前一天,众亲友们皆来再次哭灵。葬日当天出殡,一行人依次排队护送棺材,直到最后的安葬。

以上流程,除风水葬师以外,都按照礼法上的规定,算是官方流程。“天下大同”是古代儒家的理想,而丧葬作为孝道最重要的一环,无论是统治者还是士大夫,都希望能为天下百姓制定一个共同的尺度。但我国幅员辽阔,东南西北风俗各异,不同的地域皆有不同的风俗,四方百姓并不会完全照搬礼法。比如江南人家与北方人民的丧葬习俗就不相同,更遑论广西、海南等地,其风俗更与中原地区大不相同,在此就不细谈了。两宋时的眉州,因为有着900多名进士,而士大夫阶层都需按照礼法行事,故而丧葬礼仪,大抵与官方流程类似,很少有什么奇风异俗。

惠州朝云墓。

墓志铭、神道碑与墓表

作为记录逝者生平的文字材料,墓志铭、墓表与神道碑各自的形式都有区别,在此便为大家简单介绍一下。

墓志铭,可分为志和铭。志一般用散文书写,记述逝者姓名、年龄、籍贯、生平事迹等。铭则是韵文,用以抒发对逝者的哀悼与纪念。

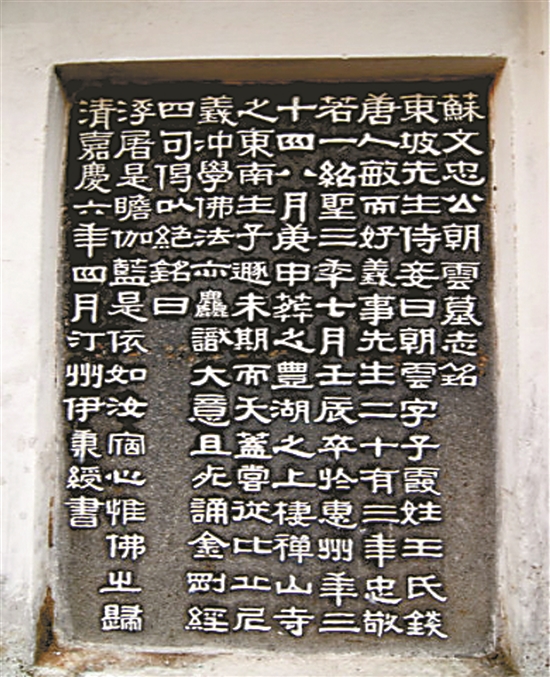

如苏轼《朝云墓志铭》:

东坡先生侍妾曰朝云,字子霞,姓王氏,钱塘人。敏而好义,侍先生二十有三年,忠敬若一。绍圣三年七月壬辰卒于惠州,年仅三十四。八月庚申,葬之丰湖之上,栖禅山东南。生子遯,未期而夭。盖尝从比丘尼义冲学佛法。亦麤识大意。且死诵金刚经四句偈以绝。

铭曰:浮屠是瞻,伽篮是依,如汝宿心,惟佛止归。

北宋名臣范仲淹墓前的神道碑。

墓志铭通常会刻在石板上,并埋入墓穴中。宋代文人学子极多,故而墓志铭也并非达官贵人才可享有,寻常人家若有财力可花钱请人撰写,若为乡间义士,文人们出于情义,也会为之撰写。

神道碑仅帝王大臣方可享有,同样是记录逝者生平。神道即墓道,碑便立在墓道上。神道碑起于汉代,最初文字较少,后世逐渐增多,到了宋代,篇幅已是相当长。撰写者需得有相当的身份才可担任,如苏轼便为司马光写过神道碑。

墓表与神道碑很像,也是立在墓地上,平民百姓皆可使用,大抵等同于我们今天看到的墓碑。清代《碑版广例》言“墓表与神道碑异名同物”,故而可视作古代不同阶层对同一事物的不同称谓。当然也有些许区别,墓表文字量较少,只记述逝者生平大事,不记小事,更不言情。而神道碑与墓志铭,事无巨细可详细记载,如苏轼《张文定公墓志铭》,全文长达八千多字。一般的墓表,几百字就算是很多了。

清人刻写的《朝云墓志铭》。

宋代的薄葬之风

估计是受了一些盗墓小说的影响,大家往往会觉得古代墓穴里藏着宝贝,更何况两宋是我国古代经济高度发达的时期,宝贝自然会更多。然而事实却正好相反。如宋代名臣晏殊,官主宰相,然而盗墓者在他墓中仅得了几两金子,甚为失望。

与汉代的厚葬之风大相径庭,宋代竭力提倡薄葬,朝廷明确制定了丧葬令,规定不可将金银财宝放入棺木内,也不准用大块石板来搭建墓室,顶多用点火砖,更有直接拿泥土堆上的。宋代的薄葬之风,盛行于士大夫阶层。如翰林学士宋祁告诫其子:自己逝后三日敛,三月葬,不受阴阳流俗摆布,棺材仅用杂木,不可放置任何金银财物。更有南宋理学家李衡在遗训中称:棺木“以小为贵,仅能周身足以”,其余连衣裳帽子都一概不用,只消一张草席垫背。包括一代名相王安石,其外祖母去世时,也以“薄葬命子”。

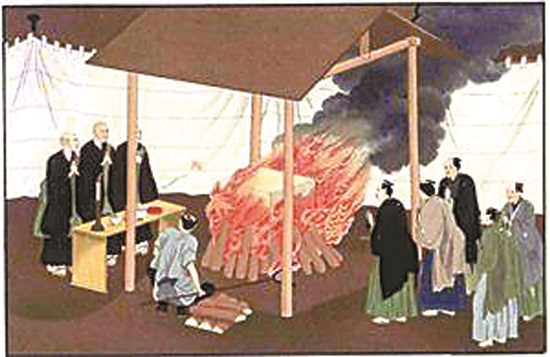

古代火葬示意图。

宋代提倡厚养薄葬,在今天看来仍然是相当进步的观念。士大夫们在高风亮节的同时,也为天下百姓做了很好的示范。今日发掘出的宋代古墓,随葬品都很少,基本是一些生活用品。此次出土的青神宋代古墓也是如此。当然这样做也有其现实意义。司马光言:“慎勿以金玉珍玩入圹中,为亡者之累。”就是说别将金银放入墓中,以免引来盗墓者毁坏墓穴。据悉,此次出土的七座青神宋墓,仅有一座被盗过,其余六座皆完好无损。估计盗墓者挖开一看是宋代墓穴,也懒得再继续下手了。

记者手记:

以北宋丧葬风俗来看,此次出土的青神宋代古墓也较为符合当时的特点。用砖头砌成的墓室,可见墓主身前较为富裕;墓地依山傍水,或是听信了风水学说;出土器物较少,且无文物,可知墓主遵循了薄葬;未发现骨骸,或是遭受了上千年的腐蚀,也可能是直接选择了火化;至于未能发现墓志铭或墓表,或许墓主身前并未做过官,身后也不想留下什么文字吧。

宋代古墓一般少有贵重器物,图为此次出土的铜镜。

关于火葬与土葬

我们通常会认为,古人讲究“入土为安”,故亲人逝后,多施行土葬。《周礼》言“众生必死,死必归土”,按照古代礼法,土葬才是正统。不过在宋代,情况也有不同。

据考证,宋代是中国古代实施火葬最多的朝代。如《水浒传》里,武大郎死后,便用的火葬。明末大思想家顾炎武言:“火葬之俗盛行于江南,自宋时已有之。”意大利人马可波罗在行纪中也多次提到元朝江南人家的火葬之风,而元代的风俗文化,基本沿袭宋代。

事实上宋代官方明令禁止火葬,宋太祖赵匡胤言:“近代以来,率多火葬,自今宜禁之。”不过皇帝的话,并没起到多大作用,民间火葬之风依旧盛行。后人探及缘由,大抵有两个方面。

首先是佛教的影响。佛陀释迦摩尼圆寂后荼毗,即为火化,而后世的僧人皆如此。佛教自唐代到达鼎盛,民间也开始出现了火葬,到了宋代,已然流行起来。理学家朱熹言:“自佛法入中国,上自朝廷,下达闾巷,治丧礼者,一用其法。”可见当时的情况。通过火葬,逝者可升入西天极乐世界,这也为百姓效仿提供了心理基础。在当时的佛教发达地区,包括河北、两浙、福建还有四川地区都很流行火葬。

另外火葬省时省力,也是一大缘由。如穷人家,无力置办棺材墓穴,便将逝者火化后,把骨灰盒存在寺庙内,甚为方便。还有江南一带,经济高度发达,人们“惜地如金”,也就不愿拿出那么多土地来做土葬。到了南宋年间,江南一带甚至还出现了火葬场。

尽管北宋朝廷对火葬之风甚为恼火,然而民间屡禁不止,也只得作罢。以至于后来,朝廷开始允许对在外战死的士兵施以火葬。在北宋全盛时期,更出现了“漏泽园”这样的福利机构,由政府出资,免费为贫穷人家安排火葬。宋代的开明与进步由此可见一斑。然而到了明清时期,朝廷对火葬的禁止极为严厉,从宋代刮起来的火葬之风也就逐渐消失了。