两宋青神历史名人

来源: 责任编辑:熊莉 2018年09月18 14:38:04

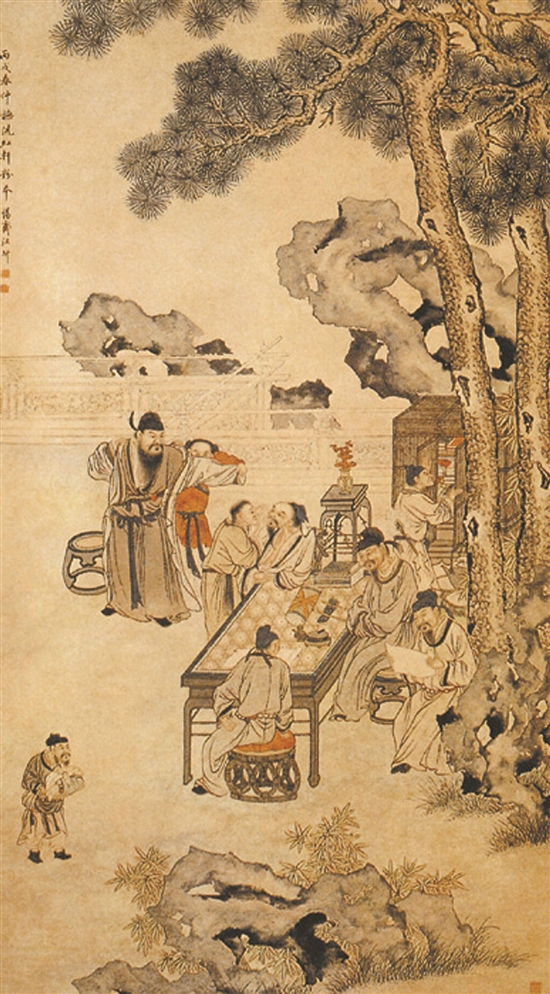

《五老图》清 汪圻 五老就是指宋代苏东坡等五学士,此画表现五学士在一起谈论诗文的场景。

■本报记者 周华

青神,古蜀国“后户”。南北朝西魏恭帝拓跋廓二年(553)设青衣县,以崇祀蚕丛氏“青衣而教民农桑,民皆神之”得名,北周武帝宇文邕保定二年(562)改名青神县,县名沿用至今,已有1400多年历史。青神山川隽秀,土地富饶,资源丰实,文化灿烂。

宋时青神县隶属于眉州。从龚延明、祖慧合撰《宋登科记考》查到的青神县在宋朝的文科进士有22名,其中多集中在陈、杜、杨、程等家族。有的青神县历史名人虽未被载入史册,但依然赫赫有名,现稍作整理以飨读者。

杜敏求:杜甫之后,以博学闻名

杜敏求(约1039年~1101年),字趣翁,一字拙翁(《范太史集》卷五五《手记》),眉州青神(今属四川眉山市青神县)人,杜甫之后,杜莘老祖父,为官清廉正直。

据《四库全书》吕陶撰《朝请郎潼川府路提点刑狱杜公墓志铭》记载,唐代大诗人杜甫因避战乱流落剑南,居成都西邻;及下江陵留二子守成都籍,杨子琳之乱,避患奔眉之东山大垭,去世后埋葬在青神,遂为青神人。因此,杜敏求是唐代大诗人杜甫之族子杜位(迁居青神)的后裔,父亲名字失载,自幼家庭教育较好,又聪明好学,七岁就会写诗,成人后以博学多才闻名于眉州。

宋仁宗嘉佑六年(1061),他离家赴汴京(今河南开封市)会考,中进土,被任命为简州(治所在今四川简阳县)司理参军(宋代的官职,掌管刑讼审,为从九品)。后来,杜敏求相继任什邡县令、成都府教授。请罢去,改差通判定州(河北省定州市)。迁朝请郎(文散官名,隋始置,宋朝时是正七品上)、太学(太学为最高学府)博士,除梓州路转运判官,移潼川府路提点刑狱。

宋徽宗建中靖国元年卒於官,年六十三。关于杜敏求的生卒年,因有关资料的记载有点冲突,只能是大概,不能确定。

杜莘老:杜甫十三世孙

杜莘老(1107年~1164年),杜敏求之孙。《宋史·卷三百八十七·列传第一百四十六·杜莘老传》中说:(杜莘老)眉州青神人,唐工部甫十三世孙也。从小慷慨有大志,曾曰:“我得志,饶君子,不饶小人。”高宗绍兴十年(1104年),莘老省试得中,却不去参加廷对。皇帝知其才,遂赐同进士出身,授梁山军教授。莘老提出防备金兵入侵、保卫江淮的良策,并上书陈述时弊十事,被宋高宗任命为殿中侍御史。

在御史任期内,忠直敢谏,疾恶如仇,大公无私,声震一时,被朝野誉为“骨鲠敢言者”。后被奸臣谗害,请求出任外职,迁任遂宁知府。上任时行李简单,过家门而不入。在遂宁任上,居官清修独处,多行惠政,考核政事功绩时,居诸州官之冠。孝宗隆兴二年(1164年)六月病卒,丞相虞允文题“刚直御史”刻于墓碑之上。

陈希亮:清官良吏、桥梁专家

陈希亮:清官良吏、桥梁专家

陈希亮(1014年-1077年),字公弼,北宋时期眉州青神人,原籍京兆(今陕西西安市)。他从进士及第开始,为官30余年,先后任过知县、知州、知府、转运史等地方官,也曾到首都开封府及朝廷任职。不论是在地方还是京城为官,他嫉恶如仇,不考虑个人的祸福进退,为平民百姓称颂,使王公贵人害怕。在他从政的30多年中,忠于职守,肯为百姓办实事,如严惩贪官污吏,打击地痞无赖,搜捕盗贼,开仓赈民,架设汴河飞桥,强令巫师、巫婆回乡务农等。后因辛劳过度而逝世,享年64岁,每次任满离境时,父老们都洒泪相送。文学家苏轼,自称平生不为人作行状墓碑,但他十分敬佩陈希亮的为人,担心陈希亮的事迹失传于后世,而破例写下了《陈公弼传》。代表作品有《陈希亮文集》、《制器尚象论》等。

陈希亮不但为官清正廉明,而且对古代桥梁建筑做出了卓越的贡献。北宋时,汴河改道流经宿州(今安徽宿县),后汴河之桥被水冲毁。时在宿州的陈希亮亲自设计建造了一座横跨汴河的、用巨木架空而成的“飞桥”,既便利行船,又消除了过去“水与桥争”之患。水面变得宽阔,湍流变得平缓,方便了往来船只,这在世界桥梁史上是绝无仅有的。朝廷下诏褒扬陈希亮,并大力推广这种“飞桥”建筑法。于是,自京都至泗州(今安徽泗县)都修建了“飞桥”。中国艺术瑰宝《清明上河图》中便画有此类“飞桥”。《东京梦华录》一书云:“东门外七里曰虹桥(即飞桥),其桥无柱,皆以巨木虚架,饰以丹雘,宛如飞虹。”

杨汝明:泸州五峰书院创始人

杨汝明眉州青神人,宋光宗绍熙四年(1193)进士。授成都观察推官。宁宗开禧二年(1206),吴曦叛乱,汝明拒不受其召。乱平,四川宣谕使吴猎荐于朝,遂召入,补官。嘉定四年(1211),除秘书郎。寻转著作郎。八年(1215),擢军器少监。十二年(1219),迁起居舍人。未几,除礼部侍郎,进工部尚书。庆元中以工部尚书自请守泸州,在泸州北五峰山下建五峰书院。杨汝明平生治诗赋,能文。尝参与会编《成都文类》五十卷,收入《四库全书》。《宋代蜀文辑存》录其文三篇。《四川通志》有传,仕历见《南宋馆阁续录》。

杨栋:去世时皇帝都辍朝

《宋史》卷四百二十一·列传第一百八十·杨栋传:杨栋,字元极,眉州青城人(注:这是《宋史》的错误,以后《眉州属志》改正为“眉州青神人”)。生卒年不详,主要活跃于在南宋宋理宗(1224年—1264年在位)时期。南宋理宗绍定二年(1229)己丑科黄朴榜进士第二人。杨栋为官迁工部侍郎,为詹事兼同修国史、实录院同修撰兼中书舍人,兼直学士院,权刑部尚书兼国子祭酒,迁礼部尚书,进同知枢密院事兼权参知政事,拜参知政事。去世时,皇帝为之辍朝,特赠少保。杨栋之学出于周敦颐、程颢,海内有重望。著有《崇道集》、《平舟文集》。

杨泰之:卧不设榻几十年

杨泰之,字叔正,号克斋,眉州青神(今眉山市青神县)人。生卒年不详,约公元1161—1230年(约宋宁宗嘉定初前后)在世。少刻志于学,卧不设榻几十年。庆元元年类试,授泸川尉。累知普、果二州,皆有异政。理宗时,迁大理少卿,屡发谠论(正直之言,直言)。诏直宝谟阁,出知重庆府,主管千秋鸿禧观。泰之著有《克斋文集》及论语解、老子解、春秋列国事目等,凡二百九十七卷,今多佚。

杨大全:摄邑有政声

杨大全眉州青神人,字浑甫,乾道八年(1172)进士,调温江尉,摄邑有政声,敢于直言。绍熙三年(1192),召除监登闻鼓院。五年,光宗以疾久,不克省重华宫,廷臣多论谏者。太学生汪安仁等二百余人-,而龚日章等百余人以投轨-为缓,必欲伏阙。大全谓:“院以登闻名,实明目达聪之地也,今乃使人视为具文,吾何颜以尸此职。”乃为书以谏,力请过宫,书上不报。

大全于是三上疏,其略曰:

臣之志于忧君者,不畏义死,不荣幸生,不以言而获罪为耻,而以言不听从为耻。自古谏之不效,其大者身膏斧锧,其次亦流窜四裔,其小者犹罢免终身,未有若今日不勉于听从,亦不加于黜逐,徒饵之以无所谴呵之恩,使皆饕富贵,甘豢养,以消靡其风节。平居皆贪禄怀奸之士,则临难必无仗节死义之人。