唐代:可朋——才情堪比李白的诗僧

来源: 责任编辑:刘寅 2018年04月09 10:57:44

可朋是一名僧人,更是一名诗人,他一心向佛,身却在尘世,丰富的生活阅历,让他出口成章,留下诗篇无数。可朋一生著诗千余首,但遗憾的是,仅四首诗存于《全唐诗》中。但这并没有影响他的地位,从这些少许的诗篇之中,也能感受到他心系时事,对国家和百姓的前途表现了莫大的关注。明代杨慎《升庵诗话》甚至用“唐世诗人,射洪陈子昂、彰明李太白、丹棱僧可朋不相上下。”来评价可朋。

关心民间疾苦 留下诗篇无数

唐代是我国古典诗歌发展的全盛时期,除了文人骚客之外,还有许多著名的诗僧,寒山、皎然、齐己、可朋等人就名扬海内外,堪称唐代大诗人。可朋是唐五代时期的丹棱人,他20岁时在现在的丹棱县九龙山竹林寺削发为僧,自幼聪慧过人,喜欢写诗,常借诗抒发情感,陶冶情操,也喜欢云游名山大川,焕发创作激情。而他也和李白一样,喜欢饮酒,自号醉髡,世称“醉酒诗僧”,常常能在酒后写出旷世佳作。可朋经常在酒家累积酒债,却没有能力偿还,好在有诗人卢延让、欧阳炯、隐士方干、诗僧齐已等一群好朋友替他还酒债。

可朋是个佛教徒,他也曾做过官,游历过岳阳楼、洞庭湖,还曾到访杜甫故里,目睹了社会的黑暗和民间的苦难。因而,可朋的诗歌虽主要是宣扬佛门宗教思想,阐发、体现佛教的哲理,但也有揭露社会矛盾、同情受苦受难的人民、抚时感事的忧愤之作。他的诗歌之中既有辛辣的讽刺时弊的火药味儿,又有佛家避世尘凡的冷峻感。形式上,既有精雕细刻的工整绝句,又有民歌一样通俗的散句,沈谦在《说诗碎雨》中评价“天马行空,穷极变化,而适如意之欲书。”但可朋诗歌最突出的成就是内容的现实性,他心系时事,对国家和百姓的前途表现了莫大的关注。

相传,有一年夏天,可朋应时任丹棱县令的欧阳炯之邀至寺外依林亭把酒临风,往来唱和。入得依林亭,但见亭中置一圆桌,桌上摆满了美味佳肴。众友寒暄之后便纷纷落座,独可朋双目凝视山外碧野,入神不语。众友疑惑不解,随目光望去,只见田野之中有数十名农夫正赤着背顶着烈日的炙烤在薅秧。可朋回首长叹一声,即赋诗一首,名曰《耘田鼓》,以赠欧阳炯:

农夫田头鼓,王孙筵上鼓。

击鼓兮皆为鼓,一何乐兮一何苦。

上有烈日下有焦土。

愿我天公降之以雨,令桑蔴熟,仓箱富,不饥不寒,上下一般足。

欧阳炯听后满面羞愧,无地自容,即命随从撤去酒筵。事后,人们便将依林亭改名为“善讽亭”。所谓“王孙筵上鼓”,有人估计是他们喝酒时玩击鼓传花,输者罚饮酒一杯,作诗一首。而此事也被详细记载在《唐诗纪事》之中:“欧阳迥与可朋为友,是岁酷暑中,欧阳命同僚纳凉于净众寺,依林亭列樽俎。众方欢,适寺之外皆耕者,曝背烈日中耕田,击腰鼓以适倦。可朋遂作耘田鼓诗以贽欧阳。”

可朋一生写诗千余首,名篇《耕田鼓》更是震惊当朝。广政9年(公元956年),皇帝孟昶赐钱十万、布五十匹奖励可朋。这首《耕田鼓》,还被史学家写进了《十国春秋》。明代杨慎《升庵诗话》论及可朋:唐世诗人,射洪陈子昂、彰明李太白、丹棱僧可朋不相上下。

穿越沧桑岁月 宁静祥和依旧

作为诗人的可朋一生有着巨大的成就,作为和尚的他也有着甚高的修为,他晚年时曾担任竹林寺住持长达18年,圆寂于竹林寺。相传竹林寺始建于唐代元和年间,名为净众寺,五代一诗僧可朋担任了该寺住持,在寺庙周围广为种竹,遂成万竿修竹,因而更名为竹林寺。后人为了纪念可朋,历朝历代都对其居处竹林寺静心整饬修葺,明万历年间,僧一直大师建藏经楼,藏经书万卷,题“可朋遗迹”四个大字于寺门前牌坊上。清雍正甲辰僧心诚又重建经楼。乾隆辛末,丹棱知县为可朋树碑,在竹林寺修建穿廊别院龛供可朋遗像。岁月沧桑,竹林寺却能一直延续至今,不仅如此,竹林寺在历代都被评为“丹棱八景”之一,吸引游客无数。

为了能感受诗僧可朋的风采,11月4日,记者在丹棱文化名人郑林森的带领下来到丹棱九龙山,开始了寻访之路。汽车沿着蜿蜒的乡村公路到了该县杨场镇金牛河边便不能再前行,金牛河边是一片青翠的竹林,沿着河边的石板小径步行一段,就到了九龙山。而九龙山山门,就掩映在两旁茂密修长的竹林之中,进入山门,穿过一片碧绿的竹林,一方禅林呈现在眼前,这就是竹林寺。

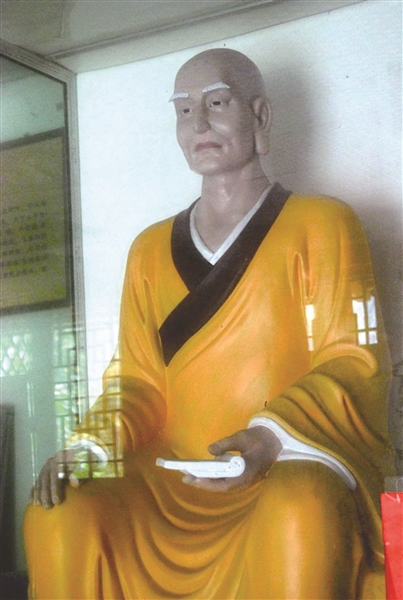

仔细观察竹林寺,不难看出竹林寺中有着不少与可朋有关的遗迹,在寺中大雄宝殿左侧可朋祠内的可朋塑像,可以让人遥想可朋当年作为一代诗僧关心民间疾苦的景象。穿过大雄宝殿,还能看到清代丹棱知县毛震寿题写的“竹林烟月”。用今天的话来说,毛震寿是可朋的忠实“粉丝”,在清道光年间,他曾拨巨款修缮竹林寺,题“竹林烟月”于寺后崖壁上,并赋诗一首:“寒烟逼出一林秋,露下天高月满楼。古树深簧山寂历(寂静),道心诗梦两悠悠。”

从观音殿右边可以上山,走不了多远,是一道陡峭的“通云坡”。大概不久前这里出现过滑坡,“通云坡”下方已被倒塌的大树阻挡,原来的护栏铁链也横陈在坡道中央,但仍然可以小心地越过阻碍上坡。上得“通云坡”,是一处圆形山包,上面有塑像题刻,山包上还建有天亭。走上山脊,放眼四望,满目青翠,这里树木葱郁,为许多动物提供了栖息之地,时时处处间,都弥漫着一片祥和之气。

或许,正是在竹林寺这样宁静幽远的环境中,可朋才能时刻保持一颗平等、谦卑之心,关心民间疾苦,留下传世诗篇。时至今日,竹林寺似乎依旧弥漫了僧、俗、道、儒的气息,而游人在这幽静的环境之中,更能静心思考人生、看待社会,或许在不知不觉之间,就能与可朋达到心灵之间的契合,看到与众不同的世界。(张玉)